Wohin steuert die Gesetzgebung in Deutschland? Das Interview mit der Sozialwissenschaftlerin Erika Mosebach-Kornelsen

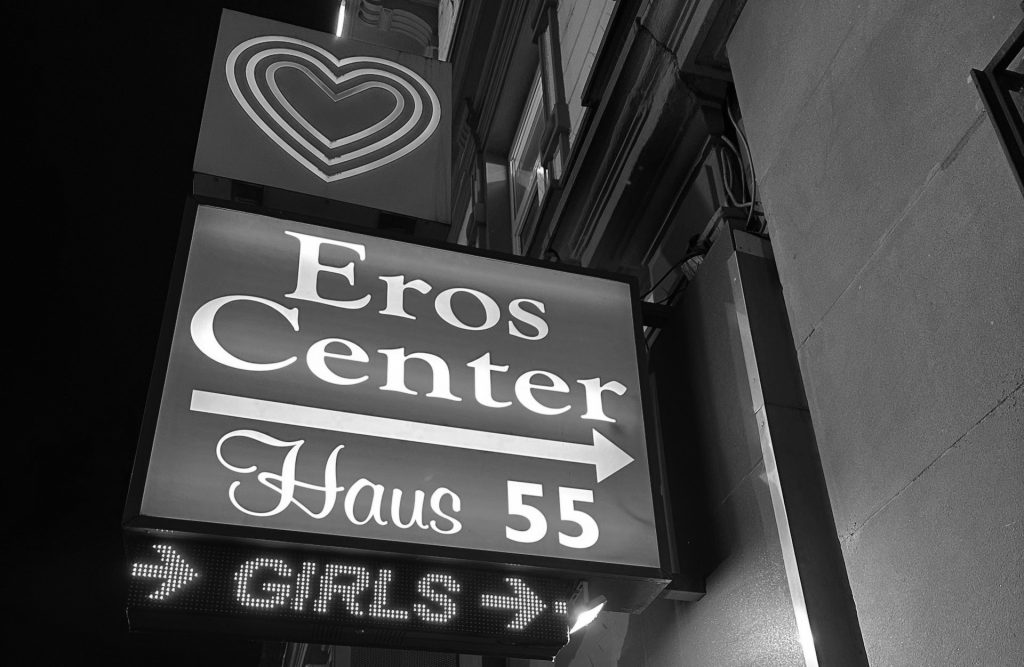

Heidelberg (2mind) – Mit dem jetzt evaluierten Prostituiertenschutzgesetz gilt Deutschland innerhalb Europas als liberal. Deutlich restriktiver wird Prostitution im sogenannten Nordischen Modell reguliert, dem außer Norwegen und Schweden z.B. auch Frankreich folgt. Das Modell enthält ein Sexkaufverbot; Freiern droht eine Strafverfolgung. Wohin steuert die Gesetzgebung in Deutschland? Darüber sprach 2mind mit Erika Mosebach-Kornelsen. Die Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin promoviert an der Universität Heidelberg und forscht zu einem möglichen Politikwechsel in der Prostitutionspolitik. Das Gespräch führte Achim Halfmann.

2mind: Was geschieht auf der europäischen Ebene – und welchen Einfluss besitzt das auf die Gesetzgebung in Deutschland?

Erika Mosebach: In den Jahren 2014 und 2023 wurden zwei Resolutionen durch das Europäische Parlament verabschiedet, in denen die Mitgliedstaaten u.a. aufgefordert wurden, das Nordische Modell zu übernehmen. Dem sind zahlreiche Mitgliedsstatten gefolgt, zuletzt auch Frankreich im Jahr 2016.

Erika Mosebach: In den Jahren 2014 und 2023 wurden zwei Resolutionen durch das Europäische Parlament verabschiedet, in denen die Mitgliedstaaten u.a. aufgefordert wurden, das Nordische Modell zu übernehmen. Dem sind zahlreiche Mitgliedsstatten gefolgt, zuletzt auch Frankreich im Jahr 2016.

Zwar sind die Resolutionen selbst unverbindlich, aber die zweite Resolution 2023 kam unter Mitwirkung zweier deutscher Berichterstatterinnen zustande, Maria Noichl von der SPD und Christine Schneider von der CDU. Es kam zwar kurz darauf zu einer Positionierung der Union für das Nordische Modell, aber die SPD argumentiert auf deutscher Ebene ganz anders – 2002 führten sie mit Bündnis 90/Die Grünen das Prostituiertenschutzgesetz ein und sprechen sich nach wie vor mehrheitlich für eine liberale Prostitutionspolitik aus.

Jetzt sind seit der Resolution zwei Jahre ins Land gegangen und die Aufregung um dieses Thema hat sich gelegt, nachdem die Union mit ihrem Antrag auf ein Sexkaufverbot eine Debatte angestoßen hatte. Diese wurde vor allem von einzelnen Abgeordneten initiiert und geführt, inzwischen hört man jedoch nichts mehr öffentlich zur Prostitutionsregulierung und im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien besitzt das Thema fast keine Relevanz.

Woran liegt es, dass die jüngste öffentliche Debatte um Prostitution und den Schutz der Prostituierten nur kurz prominent blieb und dann verstummte?

Meiner Einschätzung nach spielen hier parteipolitische Gründe hinein. Die Parteien stehen heute stärker als in den vergangenen Jahren unter einem gewissen Zugzwang, sich frauenpolitisch zu positionieren. Wenn SPD und Grüne das Thema ‚Ungleichbehandlung von Frauen‘ in den Fokus nehmen, muss die Union mitziehen. Prostitution bietet sich dafür an, weil sie von Befürworter:innen des Nordischen Modells als geschlechtsspezifische Gewalt geframed wird und somit zur Gefahr für alle Frauen deklariert wird.

Vor wenigen Wochen legte die Bundesregierung die Evaluationsergebnisse zum Prostituiertenschutzgesetzt vor. Erstellt wurde die Studie vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Wie schauen Sie auf die Ergebnisse?

Man muss im Blick auf eine Evaluation beachten: Sie untersucht nur das, was ihr Auftrag war. Mit dieser Studie sollte nicht die Prostitutionsfrage an sich evaluiert werden, sondern die Frage nach der Wirksamkeit des Prostituiertenschutzgesetzes und seiner Maßnahmen. Deshalb bin ich überrascht, dass sich manche Organisationen jetzt so enttäuscht von der Studie zeigen, denn die Ausgangslage war klar.

Im Blick auf die Wirksamkeit dieses Gesetzes fand ich die Studie gar nicht unkonkret. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht – immer mit dem Wissen um das große Dunkelfeld. An einer Stelle wird die Zahl von 200.000 in Deutschland tätigen Prostituierten erwähnt, und wenn davon 25.000 Prostituierte angemeldet sind, dann sieht man zugleich, dass die große Gruppe der Prostituierten kaum erreicht wird und auch von daher Nachbesserungen erforderlich sind. Auf den Diskurs dazu bin ich gespannt. Insgesamt ist die Debatte stark abgekühlt. Das Bundesfamilienministerium wird jetzt eine Expertenkommission einsetzen und aus deren Empfehlungen Nachbesserungen am Gesetz ableiten.

Mit einem grundlegenden Politikwechsel – etwa in Richtung auf das Nordische Modell – ist also eher nicht zu rechnen?

Gegenüber dem Wandlungstrend in Europa in Richtung Nordisches Modell haben wir in Deutschland seit jeher einen gewissen Widerstand. Damit zusammenhängende Fragen untersuche ich in meiner Promotion, etwa worauf sich dieser Widerstand gründet. Ich sehe da eine gewisse Pfadabhängigkeit. Argumente liegen häufig im moralpolitischen Feld und bestimmte Akteur:innen erzielen eine große Resonanz. Insbesondere Akteur:innen in moralpolitischen Feldern können eine große Handlungsmacht erzielen, wenn sie es schaffen, Unterstützer:innen hinter sich zu versammeln. Politikerinnen wie Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) und Dorothee Bär (CSU) haben es geschafft, innerhalb ihrer Bundestagsfraktion eine Positionierung für das Nordische Modell zu erzielen. Von daher könnten auch noch Überraschungen folgen, wenn es einzelnen Gruppen gelingt, dieses Thema wieder aufzunehmen.

Christen und christliche Kirchen und Vereinigungen positionieren sich ebenfalls in dem Feld, konservative Christen häufig für das Nordische Modell. Welchen Beitrag können Christen in der Prostitutionsdebatte leisten?

In der Diskussion um Prostitution schwingen immer auch moralische Dilemmata mit. Manchmal habe ich den Eindruck: Beim Nordischen Modell geht es ein Stück darum, das eigene moralische Gewissen zu beruhigen. Denn dann kann man sagen: Bei uns ist Prostitution verboten – und so die eigene Dissonanz auflösen. Tatsächlich aber wäre das Ausbeutungsthema damit nicht aufgelöst. Denn es ist das Armutsgefälle, das Menschen in die Abhängigkeit treibt. Bei einem Prostitutionsverbot würden diese Menschen ein Ausbeutungsverhältnis gegen ein anderes tauschen. Vielleicht triggert es moralisch dann nicht so stark, wenn diese Menschen als Reinigungskräfte, Paketbot:innen oder wo auch immer ausgebeutet werden. Aber ich habe mit dieser Sichtweise meine Schwierigkeiten und ich sehe, dass dieses Argument auf Dauer nicht funktioniert.

Ich glaube, der erste Schritt sollte sein, sich selbst zu hinterfragen: Worum geht es mir eigentlich in der Debatte zu diesem Thema? Christ:innen stehen für den konsequenten Lebensschutz – vom Lebensbeginn bis zum Lebensende. Deshalb müssen wir auch in der Prostitutionsdebatte fragen: Wie langfristig funktioniert das, was wir fordern? Die fehlende langfristige Perspektive ist ein bisschen mein Dilemma mit konservativen christlichen Ansichten zu diesem Thema.

Gerade in den 2010er Jahren sind einige christliche Initiativen entstanden, die sich im Bereich Prostitution engagieren. Diese Organisationen erreichen Öffentlichkeitswirksamkeit. Es ist absolut angemessen, dass Christ:innen und Kirchen sich für vulnerable Personen einsetzen – auch politisch. Von daher halte ich es für wichtig, dass es diese Organisationen gibt. Ob sie sich für das Nordische Modell oder anderweitig positionieren, finde ich erst einmal gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass sie ein Thema gesetzt haben. In einem zweiten Schritt ist Professionalisierung angebracht. Dazu gehört auch der Blick auf das, was es schon gibt und woran man andocken kann und wie sich eigene Ideen valide aufbauen lassen.

Vor Ihrem Wechsel in die Wissenschaft waren Sie in der sozialen Arbeit tätig. Wenn Sie auf die Praxis blicken: Wo fehlen Angebote für Menschen in der Prostitution?

Ich habe lange bei „The Justice Project“ gearbeitet und ich bin absolut überzeugt von ihrem Arbeitsansatz. Es gibt viele Organisationen, die sich stark politisch engagieren. Was aber fehlt sind Organisationen, die unabhängig von politischen Ansichten praktische soziale Arbeit leisten. Organisationen, die sagen: Wir sehen eine Person mit einem Bedürfnis oder einer Notlage. Und die dieser Person dann entsprechende Hilfe anbieten. Das leistet „The Justice Project“, aber auch andere Organisationen, zum Beispiel medizinische Versorgung, Sozialberatung oder Wohnungsvermittlung. Man kann das Nordische Modell oder eine liberalere Gesetzgebung noch so sehr fordern: Wenn es keine Wohnungsangebote gibt, ist der Neuanfang ausstiegswilliger Menschen aus der Prostitution zum Scheitern verurteilt. Das ist es, was die soziale Arbeit auszeichnet, und hier sollten wir auf der politischen Ebene ganz praktische Forderungen stellen – und nicht nur auf der Metaebene und bei der Frage nach der grundsätzlichen Ausrichtung der Prostitutionsgesetzgebung bleiben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Diskutiere das Thema in unserer 2mind-Community auf WhatsApp (> der Link) oder hinterlasse uns dort Deine Hinweise für unsere Recherche.

Dieser Beitrag ist offen lizenziert (CC BY-SA 4.0) und darf unter Nennung des Verfassers „2mind“ offen geteilt weiterverwendet werden.